火热的储能行业,迎来了真正的超级“卷王”!

华夏能源网(公众号hxny3060)获悉,10月21日,富士康新能源电池(郑州)有限公司(以下简称“富士康新能源”)在郑州举行了“富士康储能量产暨新品发布会”。富士康旗下储能品牌“富储科能”正式亮相。

富士康新能源是大名鼎鼎的富士康集团储能业务发展平台。富士康成立于1988年,总部位于深圳,是全球规模*的电子科技制造服务商,也是全球*的3C代工厂。富士康创始人郭台铭多次跻身《福布斯》富豪榜,被誉为“代工*”。

在此次发布会上,富储科能发布了9.37MWh集装箱系统——“能量巨兽9370”。值得注意的是,富士康新能源还公开立下“宏愿”——5年左右时间进入全球储能行业TOP阵营。

储能行业目前的热度仍在不断上升,但市场竞争已经白热化,在136号文等政策文件的推动下储能产业的发展逻辑也已发生深刻变化。面对这个复杂变化的行业,储能“新兵”富士康会如何攻城略地?万亿富士康的杀入,储能行业会被搅翻天吗?

01、富士康的两张牌:卷容量,卷安全

华夏能源网注意到,在发布会上,富士康新能源发布了AIO-261/522kWh、组串分布式-4320kWh储能系统,并宣布AIO-488kWh、集装箱6250kWh、能量巨兽9370kWh(9.37MWh)计划于明年面市。

富士康在发布会上表示,采用All in one设计的AIO-262kWh和522kWh产品,通过设计创新让产品质心更低、重心更稳,也令产品在生产、运输、使用、运维阶段更加安全稳定;通过热管理优化产品,实现了高达91%的综合效率;通过模块化设计,实现了占地面积更小、更灵活的特性。

组串式分布式4.32MWh储能系统,采用一簇一管理的设计,能够有效杜绝高压环流带来的安全隐患,而每簇配备的独立热管理系统可以令储能系统内所有电芯之间的温差控制在0.5℃以内。并且,该产品通过模块化设计,支持储能系统实现从1MWh到数百MWh的快速拼装,以满足中大型工商储应用需求。

能量巨兽9370kWh,基于富储科能*专利的CTR+巧叠技术,在标准20尺集装箱内实现了能量密度突破,*电量达9.37MWh,较行业内标准集装箱储能系统容量提升87%。

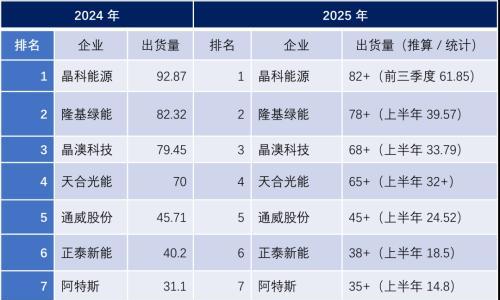

实际上,储能电芯大型化是最近几年的发展趋势。此前,标准20尺集装箱容量由3.44MWh跃升至5MWh,随后包括宁德时代、远景能源等在内的头部企业,将容量进一步推到了6.25MWh,甚至8MWh以上。今年9月,比亚迪储能推出的“浩瀚”新品更是在等效20尺集装箱内实现10MWh容量。

仅就单机容量而言,富士康新能源发布的9.37MWh储能系统已处于行业头部地位,是一个名副其实的“能量巨兽”。对于一个刚刚跨界而来的储能“新兵”来说,能达到这种水平颇为不易。

在容量之外,富士康新能源此次发布会打出了“安全牌”,发布会以“做客户真正的朋友・富储科能储能安全领跑者”为主题,在产品宣讲上也重点突出了安全卖点。

在发布会上,富士康新能源产品开发总监王章保指出,当前行业安全问题主要缘于市场乱象、技术短板和服务缺失。为此,他强调,实现储能真安全,需在市场端摈弃急功近利,坚持长期主义;在研发端持续投入攻坚核心技术;在服务端建立长效运维体系。

为保障产品安全,富士康提出“系统级安全”,在将所有零部件纳入安全管控的同时,覆盖产品研发、设计、制造、运输与运维全流程。在技术层面,公司以“全生命周期不热扩散”为目标,提高安全标准。据介绍,公司采用的2mm厚气凝胶,隔热性能是行业平均值的两倍。在生产端,富士康率先导入OCT焊接质量在线检测,实现激光焊接良率100%,并通过268项EOL出厂检测,实现安全检测全覆盖。

在发布会上,富士康新能源表示,储能是马拉松竞赛,而非短期冲刺,因此公司的储能业务采用“广积粮、基本功、缓称王”的战略节奏,将2025年定调为“打磨年”,将2026年定调为“产品大年”,力求打造未来具备现象级影响力的储能解决方案。同时,公司还计划用5年左右时间进入全球储能行业TOP阵营。

02、“代工巨头”谋转型:储能是关键增长极

1950年出生的郭台铭,早年凭借半工半读完成学业,1974年以30万新台币创办鸿海塑料企业有限公司。

创业初期,他便遭遇石油危机与合伙人撤资的双重打击。危急时刻,依靠妻子借来的70万新台币才得以渡过难关。1985年,郭台铭在美国注册“FOXCONN”品牌,即富士康,取“聚才乃壮,富士则康”之意,正式开启企业的国际化布局。

凭借标准化的模具生产工艺与*的eCMMS代工模式,富士康从电脑连接器业务切入市场,逐步拓展业务边界,最终成长为全球*的电子代工厂。而郭台铭也身价暴涨跻身《福布斯》富豪榜,多次登上中国台湾首富宝座。

华夏能源网注意到,富士康布局储能并非一时心血来潮。早在2017年,母公司鸿海就以10亿元战略投资宁德时代(SZ:300750),布局电池技术,在新能源领域埋下种子。

2019年,63岁的刘扬伟接替郭台铭执掌鸿海集团后,启动了“3+3”转型战略——聚焦人工智能、半导体、新世代通信三大核心技术,同时赋能电动车、数字健康、机器人三大未来产业,努力打破代工依赖,开辟新发展空间。外界解读,富士康不想再做“血汗工厂”了。

富士康的转型,实际上与其面临的困境相关。

作为“苹果代工王”,富士康曾凭借“赤字接单、黑字出货”的*成本控制和垂直整合能力,在iPhone时代建立起护城河。但是,“代工”模式也给富士康的发展埋下隐忧。公司长期处于价值链底端,毛利率较低。随着苹果推进供应链多元化,引入和硕、纬创等竞争者,富士康的议价能力持续降低。

另外,苹果这棵“大树”自身正面临严峻挑战。近年来,iPhone在外观设计与核心功能上缺乏颠覆性创新,在中国本土品牌的激烈围剿下,其在中国市场的份额已连续4年下滑,从中国市场销量榜榜首跌至第五。

在此背景下,鸿海规划了新战略图谱,而储能被定义为是关键增长极。

近年来,富士康在储能领域的布局节奏明显加快:2023年,富士康专门成立新事业总部,将储能电池业务纳入核心发展板块;同时,通过入股上海采日能源、成立绿能开发基金等举措,布局风光储一体化产业,构建完整的绿色能源生态。

2024年,富士康进一步加码储能业务,设立新能源电池公司,加速推进郑州储能生产基地建设,并在年底实现首批产线投产,迈出了储能产品规模化生产的关键一步。

2025年,更是富士康储能发展的里程碑之年,武汉园区正式启动储能系统量产,郑州基地则达成3GWh的年产能,基本构建起“以上海为研发核心、武汉为试制枢纽、郑州为生产基地”的产业闭环,公司还提出了要打造“全球*储能灯塔工厂”的目标。

03、富士康的野望:靠什么进入TOP阵营?

富士康杀入储能,在市场上引起热议。从表面看,它确实手握着不少来储能行业抢生意的天然优势。

作为全球*的电子代工厂,富士康在规模化生产、供应链管理和成本控制上的能力早已经过市场验证——从零部件采购到成品组装的全链条协同能力,可快速实现产品规模量产;自动化生产线的普及,生产流程的精细优化,更是其长期保持低成本竞争的“杀手锏”。

此外,母公司鸿海的全球化布局,具有广泛的客户资源与品控经验,这是一般公司所不具备的优势。加上早年投资宁德时代积累的电池技术资源,这有望让富士康能在储能领域快速立足。

富士康方面曾表示,母公司鸿海在全球化布局、客户资源、供应链体系、品质管控以及智能制造等方面的全面赋能,是公司涉足储能领域的显著优势。

不过,当前的储能市场已经告别“价格战”时代,富士康擅长的“低价模式”恐怕未必会奏效。要想进入全球TOP玩家序列,富士康需要拿出更多的“金刚钻”。

早期储能市场需求分散、产品标准化程度低,部分企业依靠压缩利润、简化生产流程抢占市场份额,这恰好与富士康“薄利多销”的代工逻辑相契合。但随着今年“136号文”叫停强制配储和新能源电力全量市场化,客户对储能产品的安全性、稳定性、长寿命及智能化运维有了更高要求,单纯依靠降低硬件生产成本已无法打开局面。

并且,当前储能市场格局已基本形成,无论是电芯还是系统集成领域,宁德时代、比亚迪、阳光电源、特斯拉等头部企业都已建立起来很高的城墙,行业新进入者的门槛被抬的很高。虽然TOP10榜单排名还有变化,但基本都是“熟悉的面孔”,罕有新入局者,富士康想要打入头部极为困难。

此外,储能项目具有强政策性与地域性,头部企业通过参与早期示范项目、与地方政府合作建厂,形成了深厚的资源壁垒。

反观富士康,储能业务起步要晚很多,虽在郑州、武汉布局了生产基地,但尚未形成经过实际验证的成熟技术解决方案与广受认可的品牌影响力,与具备项目经验、技术沉淀的头部企业竞争很难有优势。想要打破现有格局杀进头部阵营,富士康还需跨越技术、市场、品牌等很多条河。

扫一扫关注微信

扫一扫关注微信